●

3月20日(火) 相変わらず毎日頭を抱えています。

ずいぶん久しぶりの報告である。一週間ほど留守していたこともあるが、それほどの急展開もなかった。ようやく、18世紀前半の面を終え、全体的に17世紀末〜18世紀初頭頃の面を出し終え、これから17世紀後半の土層へと進むところである。

18世紀前半の面で最大の難関だったのは、北側のA−1と南側のA−2区境に広がる焼土であった。前にも紹介したが、ほぼ窯であることは間違いなく、おそらく素焼窯ではないかと推定している。この位置で高熱を受け焼土化している点がほかの部分に分布する焼土と異なり、二次的に焼けた土を盛ったものではない。しかし、ちょうど登り窯の胴木間程度の被熱状態を有する床面らしい部分が一部残っていたが、全体的にはほとんど削平されており、正確な方向や規模はどうしても割り出すことができなかった。

A−1・2区境界付近(西から)左=A−1区、右=A−2区

その焼土を多く含む土層面の下には、暗褐色を中心としたいくつかの土層が堆積していた。そしてその下からは、調査区全体を覆う白色砂層面が現れた。

この間の土層の関係を整理しておくと、まずこの遺跡全体に現れた白色土層は人為的な整地層で、この砂層で整地した後、建物等が築かれている。その上の暗褐色土層はそれ以後自然に堆積した土層で、18世紀前半の中で再び整地され、前述した窯等が検出された面が構築されている。

白色砂層上に築かれた溝や自然堆積土中からは、元禄(1688〜1704)前後以後の製品が多く出土しており、おそらく白色砂層の整地面が築かれた時期は、17世紀後葉頃と推定される。

ちなみに、この整地に用いられている白色砂は陶石の粉であり、粉砕して水簸した際に出る粘土にならない部分を再利用したものである。ほかではまずお目にかかることはないが、土地がら江戸時代の有田では比較的定番の整地用の材料である。

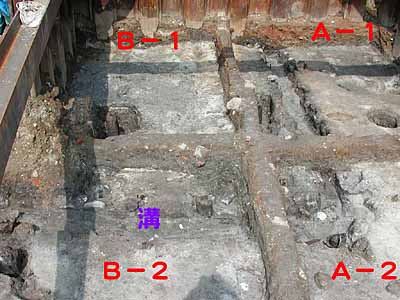

調査区全景(南から)

調査区全体に白色砂が敷かれている。

この白色砂層面では、柱穴等も多く検出されており、実際に柱等が残っているものも多い。また、A・B−1・2区(調査区の北半部)では、両側に石を組んだ溝が検出されており、おそらく建物の区画溝と推定される。溝は調査区外へと伸びているため両端の状況は分からないが、A−1区の西寄り(左寄り)を北から南方向へと伸び、A−2区の北西隅でで直角に曲がって西方向(左方向)のB−2区へと続いていた。

ところが、区画溝が発見され、実際に柱や杭が残っているにも関わらず、なぜだか建物の形が復元できない。調査区外へと続いている可能性は高いにしても、柱穴がうまい具合に方形や長方形になってくれないのである。

溝の検出状況(南から)

考えても仕方のないことなので、昨日記録を取り、さらに下に掘り進めることにした。まだ掘りはじめたばかりなのでこれからというところだが、白色砂層下にある自然堆積層から出土したものを一点紹介しておくことにしたい。ちなみに、現実的には、この白色砂層の下にもさらに白色砂層が何枚か堆積しており、土層的には多少複雑である。

小木一良『新集成伊万里』里文出版 1993 より転載

色絵芙蓉手大皿口縁部

*写真をクリックすると陶片と伝世品口縁部の拡大画像がご覧になれます。

写真左は出土した芙蓉手の色絵大皿の口縁部である。焼成不良で青絵具が黒く変色しているが、文様や色構成は写真右の伝世品とまったく共通している。また、同じものは消費遺跡でも、東京大学本郷構内遺跡の391号遺構で3点まとまって出土している例が認められる。

本遺跡で出土する色絵製品はそのほとんどが碗・鉢や袋物類で占められており、こうした皿類は極めて少ない。また、赤絵町の郵便局地点では、こうした大形の色絵芙蓉手皿は出土していないため、生産地で出土したものとしてもはじめての例である。時期的には、出土層位などからも、1660年代〜80年代の製品と推定される。